【宝珠稲荷神社】江戸歌舞伎と木挽町と板倉家

「伊勢屋、稲荷に、犬の糞」と称されるほど、江戸市中には稲荷神社が数多く点在した(稲荷神社についてはこちらも参照)。銀座三丁目の木挽町通り沿いにひっそりと佇む「宝珠稲荷神社」も、そんな数多の稲荷神社の一つに過ぎない。知名度も無ければ、ガイドマップなどで紹介される機会も少ない神社である。

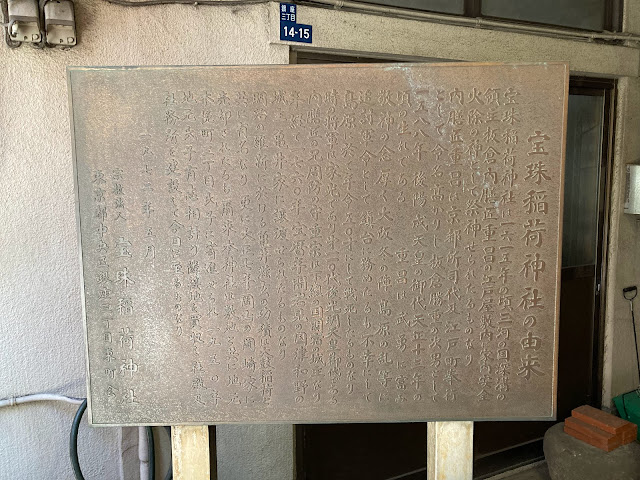

境内に磨れた金属の由来版があった。

宝珠稲荷神社は一六一五年の頃三河の国深溝の領主板倉内膳匠重昌の江戸屋敷内に家内安全火除の神として祭神せられたるものなり内膳匠重昌は京都所司代及江戸町奉行として今名高かりし板倉勝重の次男として一五八八年後陽成天皇の御代天正十三年の頃の生れである 重昌は武勇に富み敬神の念厚く大阪冬の陣島原の乱等に追討軍今として鎮台に務めたるも不幸にして島原に於て年令五〇才にして戦死したるものなり時の将軍は家光であり第一一〇代後光明天皇の御代である内膳匠の兄周防の守重宗は下總の国関宿の城主なり 年経て一七六〇年宝暦年間岩見の国津和野の城主亀井家に譲渡せられたるものなり明治の維新に於ける亀井滋玄の功積は太鼓稲荷と共に有名なり 更に大正七年岡山の岡崎家に売却されたるも爾来本神社は敷地と共に地元木挽町三丁目氏子に寄進せられ一九五〇年地元氏子有志相計り隣接地を買収し社殿及社務所を建設して今日に至るものなり

つまりこの神社は板倉重昌の江戸屋敷の屋敷神として祀っていたものを、地元に引き継いだものだということである。

嘉永年間(1848〜1854年)刊行の江戸切絵図より、木挽町付近の様子をみてみよう。

図は上が西となっており、西側を南北方向に流れる三十間堀と、東側を流れる築地川に囲まれた木挽町エリアの一角に広大な「板倉周防守」の屋敷が見て取れる。「■」印がついているので、隠居藩主や大名の跡取りが定住する「中屋敷」に該当する。

木挽町は江戸初期に江戸城を改修する際の木挽職人(鋸引人夫)を多く住まわせたことに由来する地名である。その後、寺や大名屋敷として使われるようになり、江戸の人口増の影響を受けて特に三十間堀沿いを中心に町人にも利用されるようになった。

話は江戸歌舞伎の創始についてに変わる。

歌舞伎は元々上方で発祥した文化であるが、それを真似て江戸でも寺社や河原などで興業が行われていた。江戸での常設の芝居小屋は、寛永元年(1624年)に猿若座が中橋南地(現在の京橋一・二丁目あたり)で櫓を上げたことに始まる。

この江戸歌舞伎創始に伴う一連のストーリーが、江戸歌舞伎360年を記念して昭和62年(1987年)に『猿若江戸の初櫓』というタイトルの歌舞伎作品として初演された。作中には芝居小屋設置の許可を町奉行「板倉四郎左衛門勝重」に頼みこむシーンがあるが、宝珠稲荷神社の由来板にもあった「板倉(四郎右衛門)勝重」の名前を拝借しているのは明らかである。板倉勝重は子の重宗と共に京都所司代時代に『板倉政要』と呼ばれる法令集兼裁判説話集をまとめた人物。その中に「大岡裁き」の元ネタと言われる「三方一両損」などがあったことから、後世に講談師や戯作者により様々な美談が生み出され、いつしか「名奉行」と称されるようになっていた。勝重は猿若座設置の寛永元年(1624年)に没しているので、江戸歌舞伎の創始に関わっていたかどうかも怪しいところではある。

勝重の次男・重昌は、慶長19年(1614年)の大坂冬の陣で豊臣方との交渉を行うなど幕府への功績が認められ、寛永14年(1637年)の島原の乱では幕府軍の総大将に任命される。しかし、重昌が藩主を務める三河国深溝藩(現在の愛知県額田郡幸田町深溝が本拠地)は小藩であったことなどが原因で、現場の統率が取れず、幕府も大将を忍藩主・松平信綱に変更して増援を行うことを決定した。この話を知った重昌は手柄を取られたくない余りに寛永15年(1638年)に総攻撃を行うも、やはり統率が取れず、自身も突撃した結果鉄砲が被弾し、戦死してしまう。江戸屋敷は兄・重宗が引き継いだため重宗の官位である「周防守」が切絵図に記載されているようだ。

木挽町周辺は、寛永19年(1642年)には山村座が木挽町四丁目に、慶安元年(1648年)には河原崎座が木挽町五丁目に、万治3年(1660年)には森田座が木挽町五丁目に立て続けに芝居小屋が設けられた。そのため木挽町は芝居町として江戸町人に認知されるようになる。しかし、天保12年(1841年)水野忠邦による天保の改革により、浅草猿若町に芝居小屋の移転が行われると、以後木挽町一帯の賑わいは収まっていった。

令和3年(2021年)の「三月大歌舞伎」では第一部として『猿若江戸の初櫓』が上演された。脈々と木挽町に息づいてきた江戸歌舞伎は、2024年に400周年を迎えることとなる。