【埼玉】「吉川市は『川』がついてるから危ないですよ」と言われた話

先日ポストした梅田の件と同様、地名からその土地の特徴を判断するのはどうなのかという話。

少し前に、訳あって不動産屋と話す機会があった。

担当してくれた方は埼玉県全域を主戦場にしていて、様々な駅前の雰囲気であったり、各自治体の財政状況であったりを具に紹介してくれて、これまで相対してきた不動産屋の中でも、かなり地域情報に詳しい方という印象であった。

その方は県内屈指の地味度の自治体出身ということもあり、普段聞けないような地元に根付いたエピソードトークも興味深く、長時間の移動の車中も楽しく過ごしていた。

そんな中、吉川についての話題となった際に、不動産屋がタイトルの一言を発した。

「吉川市は『川』がついてるから危ないですよ」

それまで埼玉のマイナーな土地について楽しく会話していたのだが、この発言を受けて心にモヤモヤという感情が生じた、というか、その場で反論したい気持ちがふと湧き上がって、すぐに収まった、というだけの話である。

吉川市ってなんぞや

吉川市位置図(Wikimedia Commons)

埼玉県の中でも、吉川市を知っている人は少ないと思う。メディアで取り上げられる機会も少ないし、観光で立ち寄るような場所でもない。

市内を西から南に切り取るように武蔵野線が走っており、西の越谷市から南の三郷市に抜けている。市内には市名を冠した吉川駅と吉川美南駅の2駅が設置されているため、武蔵野線ユーザであればその名を目にする機会があるかもしれないが、逆にそれ以外での遭遇可能性は低い。

もう少し地理的な話をすると、吉川市は埼玉の東端に位置している。西側には中川を挟んで越谷市、東側には江戸川を挟んで千葉県の流山市があるため、川に挟まれた市であることは事実である。

そのため、表題の件もそんなに目くじら立てることないじゃないか、と言われればそれまでなのだが、もうちょっとだけ話に付き合っていただきたい。

吉川市の変遷

吉川市の成り立ちを、時代を遡っていきながら見てほしい。

平成8年(1996年)、吉川町が市制施行し、吉川市となる。

昭和30年(1955年) 、吉川町・三輪野江村・旭村が合併し、吉川町となる。

大正4年(1915年)、吉川村が町制施行し、吉川町となる。

明治28年(1895年)、千葉県東葛飾郡新川村から江戸川西岸の飛び地(平方新田・深井新田)が三輪野江村に編入される。

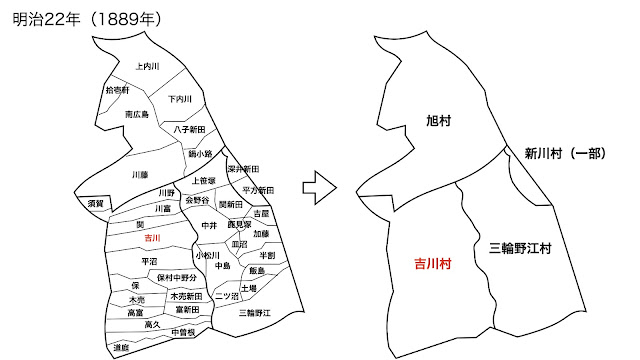

明治22年(1889年)、吉川・須賀・川野・川富・関・平沼・保・木売・高富・高久・中曽根・道庭・木売新田・保村中野分・富新田が合併し、吉川村が設置される。

上図は今昔マップより昭和24年頃の吉川町の旧吉川村あたりを拡大したもの。南北に伸びる古利根川(中川)に沿って集落が形成されていることがわかる。

つまり明治以前の吉川村の大半は水田で、いわゆる集落としての「吉川」は、さらに狭いエリアを示していたことが推察される。

地名とその土地の特徴をイコールで結ぶのは危険

「吉川」という限られたエリアを指し示していた地名が、合併を繰り返すことによって広域を示す地名となった。かつての「吉川」は川沿いに位置していたことにちなむ命名だったかもしれないが、現在の吉川市域全てが同じ状況である訳ではない。

このように、元々局所的な地域を指す地名だったものが、より広域を示す地名となった例は吉川に限らず、ほとんどの市町村で同様のことが言えてしまうということも、想像できるであろう。

現在使われている地名はその地域の特徴を表しているとは限らないということを、改めて知っていただきたいのと同時に、地名から安直に地域の特徴を想像するのではなく、国土交通省や各自治体から出ているハザードマップなどの情報を参考にした上で判断をしていただきたい。

0 コメント:

コメントを投稿